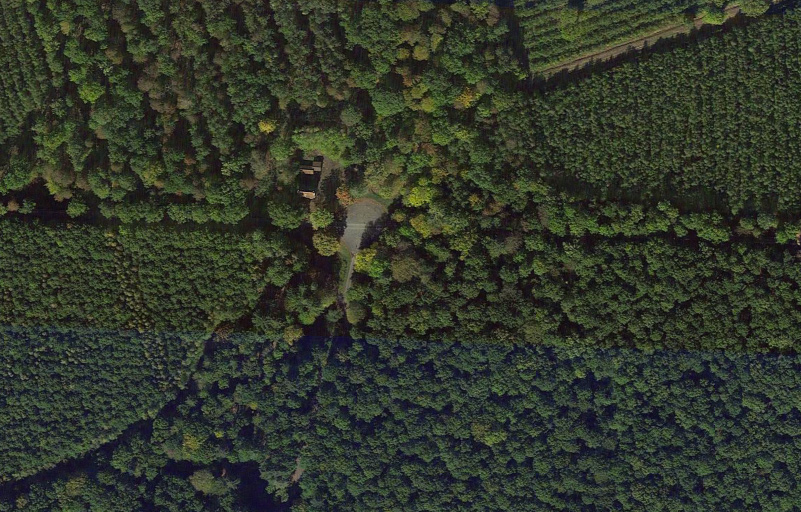

Ce samedi d’hiver, j’avance sur un chemin forestier avec ma collègue Julia Boyer et les participants-tes à notre groupe psychothérapeutique Ma nature. La matinée est fraîche, les herbes encore blanchies par le givre qui se dissout lentement dans le premier soleil.

A quelques centaines de mètres de notre point de départ, nous faisons une première pause en levant les yeux vers deux arbres dont l’entrelacement étrange nous laisse songeurs. Un chêne haut et vigoureux étend ses branches dénuées de feuilles au-dessus du chemin, profitant largement de la lumière qui lui est offerte. Juste derrière lui un conifère insère ses branches frêles à l’intérieur de l’espace du chêne, frôlant de ses fines aiguilles le tronc de son proche voisin, l’enserrant même à certains endroits. Un peu avant son sommet, le conifère a visiblement buté contre une grosse branche du chêne ; à cet endroit il a créé une fourche qui lui a permis de contourner l’obstacle, dressant non pas une mais deux flèches vers le ciel.

C’était Julia qui avait remarqué cette configuration atypique lors de notre repérage ; nous avions longuement observé la relation complexe que vivent ces deux arbres.

Ce samedi matin, en proposant à chaque participant de les contempler et de laisser venir en soi ce que leur relation évoque, notre intention est de les investir comme des miroirs. Et en effet certains y voient de la tendresse, de la douceur, d’autres de l’emprise, de l’envahissement, d’autres de la protection, ou encore de la rivalité… Des participants nous parlent de liens humains qu’ils vivent ou subissent et qui ressemblent à ce qu’ils voient dans la relation du chêne et du conifère. Le paysage fonctionne alors comme un espace projectif : ce que l’on y voit nous guide vers nous-même.

Julia propose alors d’explorer par deux cette situation, debout sur le chemin en silence, en laissant les corps s’ajuster, les bras se chercher, en testant la distance qui est juste pour soi. Lors du temps de parole qui suivra, nous entendrons ce que cette expérience pourtant simple aura suscité comme émotion, comme ressenti de « ce que je ne veux plus », mais aussi de « ce qui me ferait du bien ».

Mais avant de nous remettre en marche, je propose d’approfondir encore le contact avec ces deux arbres. Chaque participant s’allonge au sol près des troncs, à environ un mètre de son voisin ; alors la tête peut déposer son poids dans le sol, les muscles du dos se relâchent et le regard s’ouvre vers le ciel à travers les frondaisons. C’est l’entrée dans un autre ressenti : non plus de loin, mais du dedans. Quand les yeux se ferment, c’est le moelleux de la terre qui devient perceptible, ses bosses causées par les racines qui la soulèvent ici et là. Alors il devient possible d’imaginer les réseaux de racines qui s’entrelacent dans le monde souterrain, les connexions entre le chêne et le conifère qui s’échangent probablement de l’eau, des matières et des informations, tout en restant différenciés. J’invite alors chacun à imaginer ses doigts comme des fines radicelles, extrémités racinaires qui explorent l’obscurité, qui s’avancent jusqu’à parfois rencontrer leurs semblables. Nous voyons alors les bras de certains participants se frayer lentement un chemin et parfois, des doigts entrer en contact avec les doigts voisins.

Avec Julia nous observons comment chacun vit cette expérience de la façon qui est adaptée pour lui aujourd’hui ; par exemple cette femme qui a souhaité vivre ce moment sans contact humain et qui dira plus tard comme cette distance lui est bénéfique. Mais aussi cet homme dont la main en rencontre une autre, et qui fera le lien avec l’empêchement qu’il souhaite dépasser.

Lors du temps de parole qui suit l’arrivée à notre camp de base, nous entendons aussi des participants nous dirent que sans la présence rassurante du groupe ils n’auraient pas osé s’allonger sur la terre humide, au risque de se salir, ils n’auraient pas pu goûter ainsi la profondeur du sentiment d’unité avec la terre vivante.

Réciproquement nous entendons que sans la situation que ces deux arbres ont proposée au groupe, sans le contact du corps avec la terre, certains participants n’auraient pas osé entrer en relation directe avec leur voisin, ou pas avec une telle sensation d’authenticité.

Et nous comprenons alors qu’un cercle vertueux fonctionne dans les deux sens : plus je vis un contact plaisant avec la nature, plus je peux vivre un lien authentique avec les autres humains ; et réciproquement plus je vis un lien sécure avec d’autres humains, plus je peux dépasser ma peur et vivre un contact profond avec la nature.

– Yann Desbrosses